喪中の初詣はいつから行って良い?神社とお寺の違い・初詣のマナーも徹底解説

最終更新日: 2026年01月19日

喪中の初詣はいつから行って良い?身内に不幸があった年の初詣について「行けないのだろうか」「いつからなら大丈夫?」と迷う方もいるでしょう。神社とお寺で考え方が違うため、慣習やマナーは複雑で分かりにくいです。

いつまで初詣に行ってはだめなのか、喪中の初詣の服装やおみくじといった細かいマナーまで、徹底解説します。喪中と忌中の違いや、年末年始に控えるべきことも紹介するので、安心して新年を迎える準備ができます。

喪中の初詣はいつから行ける?喪中の初詣は忌明けが目安

喪中の初詣は、いつから行けるか、いつまでだめなのかの目安は「忌明け」です。ただし、神社かお寺かによって考え方が異なります。神社とお寺、それぞれのケースについて基本的な考え方をご紹介します。

神社への初詣は忌中を避けるのがマナー

神社への初詣は、忌中を過ぎた忌明け後に行くのが基本です。神道では死を「穢れ」と考えるため、身内の不幸があった直後の期間は神社への参拝を控えるのが慣わしです。忌中が明ければ問題なくお参りできます。

お寺への初詣は喪中でも問題ないとされている

お寺への初詣は、喪中や忌中を問わず参拝しても問題ありません。仏教では死を穢れとは考えず、特に浄土真宗では亡くなった方はすぐに極楽浄土へ往生するとされ、喪に服す習慣自体がありません。

喪中の初詣で気をつけるべきマナー|おみくじ・お守り・お札はどうする?

喪中の初詣には厳密なルールはありませんが、故人をしのぶ気持ちや周囲への配慮から生まれたマナーがあります。服装やおみくじ、お守りなど、参拝時に気になるポイントを押さえましょう。

服装に決まりはある?落ち着いた色の普段着で

喪中でも喪服を着る必要はありません。清潔感のある普段着で良いですが、赤や派手な色は避け、黒、紺、グレー、ベージュなど落ち着いた色を選びましょう。控えめな服装で、故人をしのぶ気持ちを表すのがポイントです。

おみくじを引いて運勢を占うのは良い?お寺では引ける

おみくじを引けるかは参拝する場所によって考え方が異なります。神社では、忌明け後であれば引いても問題ありません。忌中の期間は、神社に入るのを控えるのがマナーなので、おみくじも自然と避けることになります。

お寺では忌中、喪中を問わず参拝できるため、おみくじも引けます。

新しいお守りやお札を受けられる?忌中が明けてから

神社で新しいお守りやお札を受ける場合は、忌中を避け、忌明け後に行うのが基本です。お寺では期間の制限は特にありませんが、参拝者自身の心が落ち着いてから受け取ることで、より丁寧な気持ちでお祈りできます。

古いお札や破魔矢のお焚き上げはしてもらえる?忌中は避けよう

古いお札や破魔矢は、感謝を込めて神社にお返しするのが習わしです。お焚き上げも忌中は避け、忌明け後に行うのがマナー。三が日を過ぎてしまった場合は、どんど焼きや納札所の期間を確認し、適切なタイミングで持参しましょう。

厄払いは喪中でも可能?事前に神社へ確認を

厄払いは神事にあたるため、喪中に行えるかは神社ごとに異なります。忌明け後なら可能とする神社もあれば、一年間は控える神社もあります。節分までに行うのが一般的なので、気になる場合は事前に神社へ問い合わせましょう。

喪中の年末年始で控えるべきこと・過ごし方

喪中の期間は、故人をしのび静かに過ごすのが基本です。初詣以外にも、年末年始には正月飾りや年賀状など、控えた方が良いことがあります。年末年始の具体的な過ごし方を解説します。

年賀状|喪中はがきや寒中見舞いを送る

喪中の年は年賀状を控えます。年内に喪中はがきを送り、年賀状をくださる予定だった方へ事前に事情を伝えましょう。喪中はがきが間に合わなかった場合は、1月7日ごろの松の内明けに「寒中見舞い」として返信します。

こちらの記事もチェック!

喪中はがきの書き方と文例をご紹介|続柄や年齢などの基本マナーを詳しく解説正月飾り|しめ縄・門松・鏡餅は飾らない

喪中の年末年始は、静かに身を慎んで過ごすのが基本。年神様を迎えるための正月飾りですが、門松や鏡餅、しめ縄といった正月飾りはお祝いにあたるため喪中の期間は控えましょう。

新年の挨拶|「おめでとうございます」の挨拶は控える

喪中の期間は「あけましておめでとうございます」の挨拶を避け、「今年もよろしくお願いします」「昨年はお世話になりました」といった表現にします。

相手から「おめでとう」と言われた場合も、「今年もよろしくお願いします」と返すのが無難です。

おせち料理やお屠蘇|お祝いの食事は避ける

おせち料理は「五穀豊穣」や「子孫繁栄」などを願う縁起の良い食材を使ったお祝いの料理です。また、お屠蘇も一年の邪気を払い長寿を願って飲むお祝いのお酒。喪中の期間はお祝いの食事は避けるのが一般的です。

お年玉|書籍代・文具代として渡す工夫を

お年玉は新年を祝う意味合いが強いもののため、喪中の期間は「お年玉」として渡すのは避けましょう。

子どもたちにとっては楽しみなイベントのため「お年玉」と書かれたポチ袋は避け、お正月のモチーフのない袋に入れましょう。表書きを「書籍代」や「文具代」「おこづかい」として渡すのも良い方法です。

慶事|結婚式への出席は避ける

喪中の期間は、結婚式や祝賀パーティーなどの慶事への出席は控えるのが一般的です。招待された場合は喪中であることを伝えて丁寧にお断りしましょう。

すでに約束していた場合や、故人が生前に楽しみにしていた場合は、新郎新婦やご両家の意向を確認し、相談の上で判断しましょう。

喪中と忌中の意味と期間の違い

喪中と忌中はどちらも身内に不幸があった際に故人をしのぶ期間ですが、意味や期間、過ごし方に違いがあります。初詣や年末年始の過ごし方を考えるときは、喪中と忌中の違いを理解しておくことが大切です。

喪中は故人をしのぶ期間

喪中は亡くなった近親者をしのび、哀悼の気持ちを示す期間です。喪中の期間はお祝いごとや派手な行動を控え、静かに過ごすのが一般的。期間は続柄によって違いますが目安は1年間。日常生活や仕事は普段通り行って構いません。

忌中は穢れ(けがれ)を祓い神事を避ける期間

忌中は喪中のうち、故人が亡くなって間もない期間のことです。仏教では四十九日、神道では五十日が目安。

神道では、死を穢れと考えるため、神事やお祝いごとを避ける期間とされています。身を慎み、神聖な場所や神事への参加を控えるのが慣わしです。

神道・仏教・キリスト教における「死」の捉え方の違い

初詣では、神社とお寺で参拝の考え方が異なります。日本では神道と仏教が混ざっていますが、死生観にははっきりした違いがあります。神道・仏教・キリスト教の考え方と、喪中の過ごし方への関係を紹介します。

神道|忌中は穢れがあるため神域・神社を避ける

神道では死を穢れと考え、故人が亡くなった直後の忌中は神聖な神社や神事への参拝を控えるのが習わしです。

忌中の期間は、故人の逝去日から数えて50日目までとされ、家にこもり神事を避けます。10日ごとに行う十日祭や五十日祭を経て、故人は守護神として家に迎えられます。

仏教|穢れの概念がないので喪中でもお寺へのお参りはできる

仏教では死を穢れではなく、輪廻転生の一過程と捉えます。亡くなった日から49日目の四十九日法要で忌明けとなり、その後も年忌法要で故人をしのびます。喪中や忌中でもお寺への参拝に問題はありません。

特に浄土真宗では「亡くなると極楽浄土に往生して仏になる」とされ、忌中や喪中の概念はほとんどありません。

キリスト教|そもそも喪中の習慣がない

キリスト教での死は神のもとで安らぐものであり、喪中や忌中の概念はなく、追悼の形式も細かく決まっていません。追悼は宗派に応じて行われ、カトリックでは追悼ミサ、プロテスタントでは記念集会や召天記念日を行います。

喪中期間に行うと良いこと|香典返しや法事の準備も忘れずに

喪中は静かに過ごす期間ですが、香典返しや四十九日、故人の供養などの大切にしたいことがあります。落ち着いて進めることで、故人への供養となります。

<喪中期間に行うと良いこと>

- 香典返しの準備・発送:頂いた香典へのお礼を兼ねた贈り物の手配。カタログギフトや消えもの、日用品などが一般的。

- 一周忌などの法要準備:四十九日後の法要の段取りや会場、引き出物、供物の確認。

- 故人の供養:自宅での線香、お祈り、墓参りなど日常的な供養をして、故人をしのぶ。

- 遺品整理・整理整頓:遺品の整理や名義変更、公共手続きを進める。

- 仏壇・神棚の管理:神道や仏教それぞれの習慣に従って、忌中、喪中期間の供養や神棚封じなどをする。

こちらの記事もチェック!

一周忌の引き出物はどう準備する?意味・相場やマナーから人気商品まで解説【カタログギフト】相手が自由に選べる人気の香典返し

香典返しや法事の引き出物で人気が高いのがカタログギフトです。贈られた相手が自分の好きなものや必要なものを選べるため、誰にでも喜ばれるのが魅力。香典返しや法事の引き出物におすすめの品をご紹介します。

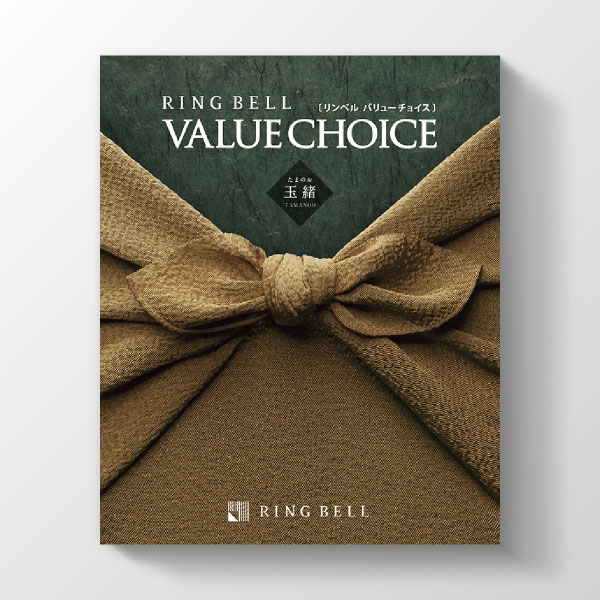

カタログギフト バリューチョイス(和柄) たまのお

カタログギフト バリューチョイス(和柄) たまのお

5,500円

落ち着いた印象の和柄の表紙で、香典返しや法事の引き出物にふさわしいカタログギフトです。有名ブランドのアイテムから、上質なグルメ、体験ギフトまで、幅広い世代に喜ばれる商品を掲載。感謝の気持ちがしっかりと伝わります。

カード型カタログギフト えんとわ 潮風(しおかぜ)コース

【最短当日出荷】カード型カタログギフト えんとわ 潮風(しおかぜ)コース

2,464円

えんとわオリジナルのカードタイプのカタログギフトです。かさばらないため、遠方から法事に来てくださった方へお渡しする際にもおすすめ。受け取った方は、スマホやパソコンから専用サイトにアクセスし、好きな商品を選べます。

カタログギフト グランノーブル モブージュ

カタログギフト グランノーブル モブージュ

8,316円

洗練された上質なアイテムを中心にセレクトした、総合カタログギフトです。有名ブランドのアイテムやインテリア雑貨、名店のグルメなどを豊富にラインアップ。お世話になった方や、目上の方への香典返しに最適です。

【お菓子・海苔】法事の引き出物に定番の消えもの

お菓子や海苔といった「消えもの」は、「不幸を後に残さない」という意味合いから、法事の引き出物や香典返しの定番品です。日持ちがして、ご家族で楽しめるものや個包装になっているものが特に人気です。

堂島珈琲&ふんわりブッセと焼菓子セットC

堂島珈琲&ふんわりブッセと焼菓子セットC

2,071円

ふんわりとした食感のブッセ、多彩な焼き菓子を詰め合わせたセットです。コーヒーに合うスイーツで、故人をしのびながら穏やかな時間を過ごしてもらえます。個包装になっているため、分けやすいのもうれしいポイント。

大森屋 磯浪漫C

大森屋 磯浪漫C

3,254円

日本の食卓に欠かせない海苔やふりかけ、お茶漬けの詰め合わせです。ご飯のお供として、毎日の食事で気軽に楽しんでもらえる実用性の高さが魅力。軽くて持ち運びやすい点も、法事の引き出物として選ばれる理由のひとつです。

【タオル・洗剤】実用的でおしゃれな引き出物

タオルや洗剤などの日用品は、「悲しみを洗い流す」「不幸を拭い去る」といった意味合いがあり、香典返しや引き出物として人気の高いアイテムです。少し上質でおしゃれなものを選ぶと、相手への感謝の気持ちがより一層伝わります。

今治タオル HOTELIST フェイスタオル2P

今治タオル HOTELIST フェイスタオル2P

4,098円

上質な綿を使い、ボリューム感がありながらも軽やかな使い心地のタオルセットです。吸水性に優れ、ふんわりとした肌触り。ホテルで使われるようなシンプルで高級感のあるデザインが魅力です。

ジェームズマーティンギフトセットC

ジェームズマーティンギフトセットC

4,065円

おしゃれなボトルデザインが目を引く、日本製のソープギフトセットです。保湿性に優れたハンドソープと、食器用洗剤、アルコール除菌のセット。後に残らない「消えもの」でありながら、センスの良さも感じさせる贈り物です。

【Q&A】喪中の初詣に関するよくある疑問

喪中や忌中の初詣は、故人をしのびつつ新年を迎えるタイミングのため、迷いやすいポイントが多くあります。喪中の初詣に関するよくある疑問に分かりやすく答えました。

Q. 亡くなった人がいる年に初詣には行けないのですか?

A. 忌中の期間を過ぎた「忌明け」後であれば、初詣に行っても問題ありません。神社へのお参りは忌明け後に行うのが一般的ですが、お寺へのお参りは、忌中や喪中を問わず問題なく行えます。

Q. 喪中に初詣に行くのはだめですか?

A. 忌中を過ぎていれば、神社への初詣もマナー違反にはなりません。忌中の間は初詣を避けますが、忌中が明けた喪中には初詣ができます。お寺の場合は、喪中であっても気にせずお参りできます。

Q. 忌中とはいつまでの期間ですか?

A. 忌中の期間は故人との続柄によって異なりますが、一般的には仏式で四十九日まで、神式で五十日間とされています。忌中の期間を過ぎることを「忌明け」と呼び、神社への参拝も問題なく行えるとされています。

Q. 忌中にうっかり神社へお参りしてしまいました。どうなりますか?

A. 特に罰が当たるわけではないので、過度に心配する必要はありません。知らずにお参りしてしまった場合は、故人を思う気持ちが大切です。もし気になる場合は、忌明け後に改めてご挨拶に伺うと良いでしょう。

Q. 年賀状や正月飾りはどうすればいいですか?

A. 喪中の年は、年賀状や正月飾り、新年の挨拶などお祝いにあたる行事は控えるのが一般的なマナーです。年賀状の代わりに喪中はがきや寒中見舞いを送り、正月飾りは控えて静かに新年を迎えましょう。

喪中の初詣はマナーを理解して故人をしのぶ気持ちを大切に新年を迎えましょう

喪中の初詣は、神社とお寺の考え方の違いや、「忌中」の期間を理解することが大切です。厳密なルールはありませんが、古くからの慣習やマナーに配慮することで、心穏やかに新年を迎えられます。

何よりも重要なのは、亡くなった大切な方を静かにしのぶ気持ちです。ご自身の気持ちと向き合い、ご家族とも相談しながら、適切な形で新しい年をスタートさせましょう。

満中陰志とは?粗供養・香典返しとの違いや金額相場・渡す時期まで徹底解説

投稿日: 2025年12月22日

【2026】お彼岸はいつからいつまで?春と秋の日程やお彼岸にすることを徹底解説

投稿日: 2025年12月22日

ペットが亡くなったらすることは?市役所や病院への連絡・供養の仕方を解説

投稿日: 2025年10月30日

初盆・新盆のお返しは必要なの?人気の品物・挨拶状・選び方・タブーまで詳しく解説

投稿日: 2025年10月30日

喪中の初詣はいつから行って良い?神社とお寺の違い・初詣のマナーも徹底解説

投稿日: 2025年10月21日

喪中はがきの書き方と文例をご紹介|続柄や年齢などの基本マナーを詳しく解説

投稿日: 2025年10月21日

三回忌の香典返し(お返し)とは?相場やマナー、品物の選び方まで徹底解説

投稿日: 2025年9月22日

一周忌の引き出物はどう準備する?意味・相場やマナーから人気商品まで解説

投稿日: 2025年6月23日

三回忌とは?いつ・何をする?施主と参列者の準備・マナーを徹底解説

投稿日: 2025年6月20日

三回忌の香典袋の書き方は?金額相場・お金の包み方・渡し方のマナーもご紹介

投稿日: 2025年6月20日

人気の法事引き出物をご紹介!選び方・マナー・相場も分かりやすく解説

投稿日: 2025年6月20日

親族に人気の法事引き出物|相場・お返しマナー・選び方をご紹介

投稿日: 2025年6月19日